Contexte

La transition écologique à l'échelle territoriale nécessite de s'interroger sur les usages du foncier. En effet, relocaliser l'alimentation, et donc l'agriculture, généraliser les pratiques agroécologiques, produire de l'énergie renouvelable, réhabiliter les friches, redynamiser l'économie locale et les centres bourgs... utilise du foncier.

S’agissant de la transition énergétique, au-delà des efforts de sobriété, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (EnR) prévoit de faciliter le déploiement des EnR. En effet, en 2020, la France était le seul pays à ne pas avoir atteint l'objectif européen de 23% d'EnR dans le mix énergétique.

C’est pourquoi le gouvernement envisage de multiplier par dix la production d'énergie solaire d'ici 2050. Pour ce faire, la loi instaure un dispositif de planification territoriale du déploiement des EnR, afin de faciliter l'acceptation locale des projets, et d’assurer leur contribution à un développement territorial équilibré.

Les communes devront notamment, après concertation avec le public, identifier des zones d'accélération pour les EnR, qui seront mises en débat à l'échelle intercommunale pour s'assurer de la cohérence avec le projet de territoire, puis arrêtées au sein d'une cartographie par le référent préfectoral.

Sur l'agrivoltaïsme spécifiquement, un décret du 8 avril 2024 est venu préciser les conditions de développement de ces projets, en conditionnant ces derniers à une compatibilité avec une production agricole significative, et en imposant que les installations améliorent ou n’entravent pas les performances agronomiques des exploitations.

S’agissant de la transition alimentaire, suite aux Etats Généraux de l'Alimentation, le Programme National de l'Alimentation 3 (PNA3) fixe les orientations nationales en matière d'alimentation : justice sociale, réduction du gaspillage, éducation alimentaire. Pour garantir une alimentation saine à toutes et tous, un des leviers d'actions identifié est le déploiement des Projets Alimentaires de Territoire.

Créés par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014, les Projets Alimentaires de Territoire (PAT) regroupent des acteurs sur un territoire pour qu'ils définissent les enjeux liés à l'alimentation et l'agriculture, et s'efforcent d'y apporter des solutions. Un des enjeux est de permettre la structuration de filières alimentaires locales, pour que les aliments consommés sur le territoire soient produits localement et si possible de manière respectueuse de la santé humaine, animale et des écosystèmes. Seulement, diversifier les productions et transformer les pratiques (ex: privilégier l'élevage extensif) nécessite davantage de foncier agricole. Préserver et rendre accessible le foncier agricole pour favoriser l'installation et la diversification de l'activité agricole est donc essentiel. C'est un enjeu déjà complexe, mais qui peut devenir plus prégnant alors que ce foncier peut également être utilisé pour d'autres usages, comme de la production énergétique.

Problématique

Dans ce contexte, de plus en plus de communes et propriétaires fonciers (dont des agriculteur(ice)s) sont approchés par des énergéticiens afin d’accélérer la production d’électricité photovoltaïque, y compris sur du foncier agricole, comme en témoignent les participants à l’échange.

Une chargée de mission “Projet Alimentaire de Territoire” sur un territoire néo-aquitain, qui est à l’origine du thème de l’échange, explique la situation de son territoire.

Celui-ci est en prise aux phénomènes de rétention et spéculation foncière. Les forêts et zones de pâturage sont soumises aux risques inondation et incendie, le paysage agricole est diversifié mais les sols sont très sableux, et le secteur agricole est en déprise. Les trois établissements publics de coopération intercommunale structurés en Pays (appellation Loi Voynet) ont lancé un Projet Alimentaire de Territoire avec le concours des associations locales. L’objectif est de relocaliser les filières pour une agriculture nourricière, résiliente et durable. Le territoire porte également un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) qui oriente notamment la transition énergétique locale.

Ce territoire, comme les autres, est confronté à une forte dynamique de développement de production d’énergie photovoltaïque, et notamment agrivoltaïque.

Le territoire s’interroge aujourd’hui sur l’articulation des objectifs du PAT et du PCAET, a besoin de comprendre les enjeux et la réglementation afférente aux projets agrivoltaïques, pour assurer leur développement équilibré.

Qu’est-ce que l’agrivoltaïsme ?

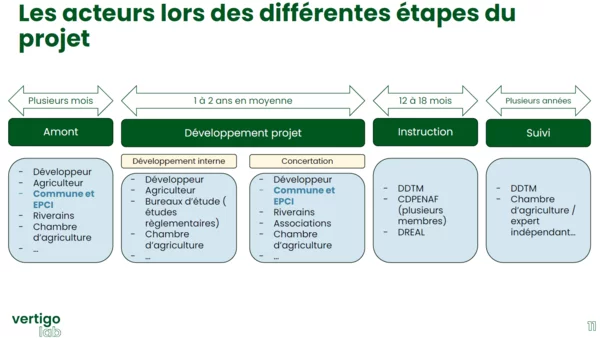

Le bureau d’études Vertigo Lab a présenté le cadre réglementaire :

Parmi plusieurs définitions, celle à retenir est issue de la loi APER (2023) : une installation photovoltaïque dont les modules sont installés sur une parcelle agricole et qui contribue durablement à l’installation ou au maintien d'une activité agricole au revenu durable, en y apportant un service.

Pour rappel, l’agrivoltaïsme est issu du milieu de la recherche agronomique. C’est en 2011 que Christian Dupraz, chercheur à l’INRAE en agroforesterie, conduit une première étude pour évaluer la synergie entre l’agriculture et la production d’énergie.

Impacts de l’agrivoltaïsme sur le territoire

Consommation foncière

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) ne prévoit pas spécifiquement d’objectif pour l’agrivoltaïsme, mais les acteurs du secteur comme France Agrivoltaïsme, ont proposé un scénario visant 20GW d’énergie agrivoltaïque produite dès 2030, et 45 GW en 2035 pour contribuer à la PPE. Concrètement, cela nécessite d’installer des panneaux sur moins de 1% de la Surface Agricole Utile (SAU) française, soit 30 000 à 200 000 hectares. Aujourd’hui paradoxalement, ce sont plus d’un million d’hectares qui sont déjà “sécurisés”, c’est-à-dire repérés par les développeurs (énergéticiens) pour engager des projets agrivoltaïques.

L’importance de l’agrivoltaïsme en termes de surface est donc à relativiser à l’échelle de la France. Néanmoins, certains territoires, particulièrement ensoleillés, ou bien raccordés au réseau de distribution d’électricité, sont davantage ciblés, et peuvent potentiellement concentrer les projets de développement.

Productivité agricole

Si les impacts sont difficiles à quantifier et à qualifier sur les productions agricoles, des études sont en cours. Elles sont menées par les Chambres d’Agriculture, et par la communauté scientifique (INRAE, écoles d’ingénieurs et d’agronomie, ADEME…) sur le long terme (5-10 ans), afin d’évaluer l’effet sur plusieurs cycles de culture. Ces études tendent à être complètes : essais agronomiques, études climatiques, analyses socio-économiques (rentabilité pour les agriculteurs, modèle de partage de revenus etc). La création d’un observatoire de l’agrivoltaïsme par l’ADEME devrait permettre de remonter des données sur les projets.

En attendant le résultat de ces études, afin de s’assurer de la préservation de la productivité agricole, la loi prévoit que le projet agrivoltaïque fournisse, en phase exploitation, au moins un de ces quatre services :

• L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques

• L’adaptation au changement climatique

• La protection contre les aléas ;

• L’amélioration du bien-être animal

Il faut aussi démontrer qu'il ne porte pas une atteinte substantielle à l'un de ces services ou une atteinte limitée à deux de ces services (cf article L. 314-36 du Code de l'énergie).

L’étude d’impact environnementale (comprenant si besoin une partie zones humides) est obligatoire, et les dossiers doivent démontrer la qualité de l’insertion paysagère.

D’autres dispositifs sont non obligatoires mais fortement conseillés : études technico économiques, analyses agro pédologiques, mobilisation du foncier agricole, étude d’impact environnementale, zones humides, étude d’insertion paysagère…

Rente financière

Nombreux sont les propriétaires fonciers, dont les agriculteurs, tentés par la manne financière que représente l’installation de panneaux. Celle-ci permet souvent effectivement de valoriser le foncier agricole mieux que l’activité agricole, sur le plan économique. Une raison pour les propriétaires fonciers de privilégier cet usage dans leur bail, et aux agriculteurs de diversifier leurs revenus, notamment en vue de leur retraite.

Comment faire profiter à l’ensemble du territoire, de cette source de revenus qui se concentre uniquement sur certaines fermes ?

Plusieurs pistes ont été évoquées :

- quelques projets existants permettent de faire bénéficier au territoire de l’énergie produite (autoconsommation)

- fond intercommunal de développement agricole : collecte des fonds d’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) dont 50% reviennent à l’EPCI, et de la compensation collective agricole, pour financer des projets d’installation et de diversification agricole privilégiés par la collectivité car ils déclinent les objectifs du Projet alimentaire de territoire (modèles en circuits courts et de proximité, agroécologie etc). La CC du Réolais en Sud Gironde, ainsi que trois EPCI attenants coopèrent dans ce fonds. Pour en savoir plus, contacter : Simon Bart, Chargé de mission développement agricole à la CC du Réolais en Sud Gironde : 06 09 61 33 37 / agriculture@reolaisensudgironde.fr

- Groupement d’Utilisation des Financements Agricoles (GUFA) : exemple du GUFA de la Nièvre sous forme de SAS, abondée par des projets agri oltaïques qui permettent de financer des projets agricoles collectifs locaux

Quels leviers pour les territoires ?

Que peuvent faire les acteurs du territoire pour assurer un développement équilibré de l’agrivoltaïsme, et pour s’assurer que l’objectif et le revenu agricole priment sur la production énergétique ?

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent agir via :

- la planification : possibilité d’inscrire des prescriptions et interdictions dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), de définir des zones d'accélération EnR en concertation avec les habitants, et validées par la Préfecture, des Zones Agricoles Protégées (projet avec validation particulières des chambres d’agriculture) dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU, et PLUI : PLU Intercommunal).

Lors de la révision de ces documents, la collectivité peut solliciter en particulier les agriculteurs, et travailler avec les habitants pour comprendre les besoins et travailler l’aspect paysager des projets. - la vérification de la conformité et compatibilité des projets avec les doctrines locales et les objectifs de transition écologique (de la Région comme le SRADDET, du département, etc…)

- la collaborationavec les Chambres d’agriculture pour soutenir les projets avec des “fonds de compensation”

Lors de l'échange, la communauté de communes du Bazadais (33) a témoigné spontanément de son expérience de révision de PLUI en 2024, qui permet d’encadrer la douzaine de projets agrivoltaïques sur son territoire :

Le PLUI prévoit plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques, qui intègrent l’agrivoltaïsme en la subordonnant à l’activité agricole et en définissant des limites environnementales et paysagères aux projets. Dans le règlement du PLUI, les trames vertes et bleues sont définies comme zones où les projets agrivoltaïques sont interdits. Le lexique du règlement permet de définir les limites des projets : limitation de surface à 25 ha, implantation obligatoire avec un agriculteur déjà installé sur le territoire, retrait de 200 mètres par rapport aux zones d'habitation, insertion paysagère etc.

Le développement des projets agrivoltaïques est cadré à l’échelle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Sud Gironde qui prévoit 90 hectares de panneaux photovoltaïques (dont agrivolataïsme) pour 2050. Ces chiffres sont repris dans l’OAP thématique du PLUI du Bazadais.

Vigilance, et approche au cas par cas

Si les documents d’urbanisme permettent de poser un cadre de négociation avec les développeurs, comme en témoigne le responsable de l’urbanisme du Bazadais, Vertigo Lab rappelle que ceux-cis peuvent faire l’objet de recours au contentieux, notamment par les énergéticiens. Vertigo Lab conseille de fixer également des objectifs agricoles, en parallèle de ceux de production d’énergie. Il faut que l’agriculture soit le principal revenu de l’agriculteur(ice). Cette analyse doit se faire au cas par cas, en s’assurant de la viabilité du projet agricole avec le binôme agriculteur-développeur. Il est intéressant de s’associer avec la Chambre d’Agriculture, qui peut accompagner ces binômes dans les phases de test, prototypage et de construction du modèle économique.

Importance de la concertation

Les participants à l’échange témoignent d’oppositions de plus en plus fortes de la part des habitants vis-à-vis des projets, surtout quand ceux-ci se multiplient sur un même territoire.

Depuis 2024, un comité de projet est obligatoire pour les projets situés en zone d’accélération des EnR. Les territoires déplorent néanmoins des réunions trop courtes et plus informatives que consultatives, animées par les développeurs. La phase d’enquête publique des projets intervient tard, et permet seulement l’amendement.

Les pistes proposées par les participants sont :

- la co-construction de la concertation par la collectivité avec le binôme développeur-agriculteur

- la proposition par la collectivité d’une méthode et d’un calendrier : demander au développeur des dates où les élu.e.s et représentants des habitants sont disponibles, prévoir plusieurs réunions, ne pas débuter avec un projet déjà “clé en main”

- le possible recours à la Commission nationale du débat public (CNDP) pour les projets de grande envergure, qui permet de garantir la qualité et neutralité des échanges

- l’orientation vers les développeurs qui adhèrent aux grands syndicats d’énergie

Changement des pratiques de travail

Concilier transition énergétique et alimentaire pour favoriser un développement territorial équilibré nécessite de créer ou renforcer les synergies de travail entre les politiques publiques, et d’échanger entre élus et technicien.n.es responsables des PAT et PCAET, en cohérence avec le projet de territoire et les contrats (COT, CRTE, contrats avec la Région).

La diversité des métiers représentés lors de ce Café témoigne du besoin de transversalité sur ce sujet. PQN-A s’efforce d’accompagner cette transversalité via ses différentes missions, et notamment la mission Politiques contractuelles et transitions.

Pour aller plus loin

Sur la compréhension des enjeux agrivoltaïques :

Les Générateurs Nouvelle-Aquitaine vont organiser cette année une série de visites de sites agriPV à destination des collectivités (agents et élus).

Vertigo Lab, bureau d’études en mesure d’impacts socio économique et environnementale accompagne les porteurs de projets agrivoltaïques dans la réalisation d’Etudes Préalables Agricoles (EPA) pour démontrer les effets du projet sur l’économie agricole locale, conformément aux exigences réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, nos équipes rencontrent systématiquement les exploitants agricoles concernés pour évaluer leurs besoins, analyser les pratiques en place et réaliser un état initial agricole. Cette approche terrain est essentielle pour garantir la compatibilité entre un projet énergétique et une activité agricole durable.

Au-delà de la stricte EPA, notre ambition est de proposer une lecture systémique des projets, en intégrant les dimensions foncières, environnementales, énergétiques et sociales. Nous nous positionnons comme un acteur-pont entre les collectivités, les exploitants agricoles et les développeurs de projets. Notre objectif est de favoriser l’émergence de projets vertueux et partagés, conciliant transition énergétique, résilience alimentaire, préservation des terres agricoles et pérennité des filières. Nous sommes convaincus que l’agrivoltaïsme peut devenir un levier d’adaptation face au changement climatique et avons à cœur d’accompagner les territoires dans la définition de stratégies cohérentes, acceptables et durables, à l’échelle locale comme intercommunale.

La Région Nouvelle-Aquitaine a financé des expérimentations dont les résultats technico-économiques seront disponibles fin 2025-début 2026 :

La Nouvelle-Aquitaine est 1ère région en puissance installée photovoltaïque, avec 5.3 GWc en 2024, 1ère région agricole avec 4 millions d’ha mais aussi 1er territoire impacté par le changement climatique. La Région Nouvelle-Aquitaine s’est naturellement saisie de l’agrivoltaïsme dès 2020, bien avant les textes réglementaires de 2023 et 2024. Piloté par la Direction de l’Energie et du Climat associée aux Directions de l’Agriculture et de l’Environnement, un appel à projets a été élaboré conjointement pour expérimenter des systèmes agrivoltaïques innovants ayant pour vocation de développer des références technico-économiques pour démontrer la faisabilité d’implantation du photovoltaïque au niveau des cultures ou des élevages tout en respectant les enjeux croisés agricoles, économique, environnementaux, sociaux et fonciers. Cette expérimentation a permis, sur 4 exercices budgétaires, de soutenir 31 dossiers sur 19 opérations entres les études de faisabilité, les investissements et les campagnes de mesures à hauteur de 2 M€ sur 6,5 M€ de programme. La puissance installée est de 1,85 MWc pour une production de 2,3 GWh/an soit l’équivalent de 815 foyers pour une emprise au sol de 7 ha.

Les 5 membres projet sont à présent disponibles pour apporter de l’expertise aux territoires pour tout nouveau projet agrivoltaïque innovant (nouvelle pratique agricole, nouvelle technologie, etc.) :

- Pascal LATORRE et Charles VERRIER : référents énergie à la Direction de l’Energie et du Climat de la Région Nouvelle-Aquitaine. pascal.latorre@nouvelle-aquitaine.fr / charles.verrier@nouvelle-aquitaine.fr

- Manon LARROUQUERE : référente sur volet Agricole/AgronomiqueDirection de l’Agriculture de la Région Nouvelle-Aquitaine. manon.larrouquere@nouvelle-aquitaine.fr

Vous pouvez également rajouter 2 autres contacts que j’intègre dans la boucle. Il s’agit de :

- Sandra DOBIGNY : référente sur le volet environnemental, Direction de l’Environnement de la Région Nouvelle-Aquitaine. sandra.dobigny@nouvelle-aquitaine.fr

- Marie FERRAGUT : référente sur le volet Agricole/Agronomique et en charge de l’animation du projet d'expérimentation, à la Chambre Régionale d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine. marie.ferragut@na.chambagri.fr

Sur la planification :

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de la Creuse a élaboré une doctrine départementale au sujet du photovoltaïque, dont l’agrivoltaïsme.

Rapprochez-vous de votre Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement départemental (CAUE).

Le CAUE de la Gironde propose chaque mois une veille juridique qui traite régulièrement de photovoltaïque et d’agrivoltaïsme.

Le CAUE de la Charente et la Chambre de l’Agriculture proposent une fiche spécifique (n°5) sur le photovoltaïque dans un guide sur les bâtiments agricoles.

Sur les projets d’autoconsommation collective :

Un Café des territoires sera organisé par PQN-A sur ce sujet en juin : “Autoconsommation collective, quel intérêt pour le territoire ?” avec l'intervention d'un territoire accompagné par le CIRENA qui intègre des citoyens dans des projets de production et de consommation d'énergie renouvelable.

Sur le financement des activités agricoles grâce aux taxes sur les projets d’énergie :

Sur le fond intercommunal de développement agricole du Sud Gironde, contacter : Simon Bart, Chargé de mission développement agricole à la CC du Réolais en Sud Gironde : 06 09 61 33 37 / agriculture@reolaisensudgironde.fr

Sur les Groupement d’Utilisation des Financements Agricoles (GUFA) : exemple du GUFA de la Nièvre

Merci à la chargée de mission PAT qui a soulevé ce sujet auprès de PQN-A, et est intervenue pour témoigner de sa problématique. Merci à Raphaëlle Roux-Grousset et Bruno Chambon (Vertigo Lab) pour la présentation orale et la relecture de l'article, ainsi qu'à Pauline Châtelain (PQN-A), et merci aux trente participant.e.s pour avoir rendu cet échange riche et dynamique ! Merci à l'Union Régionale des CAUE pour les ressources.