Préambule

Cet article vise à présenter les principaux enseignements de cette étude à une échelle régionale. Nous ferons également un zoom sur les quartiers politiques de la ville (QPV) et leurs spécificités.

Rappelons que, pour cette étude, il a été choisi de :

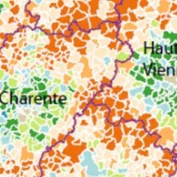

- Construire et mesurer, à l’échelle communale, un indice de fragilité potentielle de la population face au numérique basé sur cinq indicateurs sociodémographiques : l’âge, le niveau de formation, l’activité professionnelle, les minima sociaux et l’immigration.

- Réaliser une typologie des territoires en regroupant les communes de caractéristiques homogènes en sept classes.

- Croiser ces résultats sociodémographiques avec l’offre de services de médiation numérique présente sur les territoires selon trois familles d’accompagnement : les premiers pas dans le numérique, l’aide aux démarches en ligne et l’accès aux potentialités des outils numériques.

Pour une présentation détaillée de la méthodologie de l’étude et des résultats par département (synthèse, résultats complets et vidéo de présentation), nous vous invitons à consulter l’article “Etude sur les fragilités numériques des communes par département de Nouvelle-Aquitaine”.