Les conflits d’usage de l’espace sont souvent présentés comme le résultat de comportements égoïstes, socialement nuisibles et économiquement coûteux. André Torre montre qu’ils jouent pourtant, comme les processus collaboratifs, un rôle essentiel dans les mécanismes de gouvernance des territoires, en contribuant aux dynamiques territoriales et à l’expression démocratique des oppositions. - « Du bon usage des conflits ! L’expression des désaccords au cœur des dynamiques territoriales »

Article rédigé sur la base de l’atelier “Dépasser le conflit pour passer à l’action”, réalisé en juin 2025 lors du Forum des développeurs locaux, avec l’intervention de l’Ifrée.

Le conflit, un gros mot ?

D’abord utilisé dans le cadre de la guerre - conflit armé - ce terme est aussi largement présent dans le langage courant.

Conflit : violente opposition de sentiments, d'opinions, d'intérêts. - Dictionnaire La Rousse

Celui-ci peut être dû à la présence simultanée de forces opposées, à un désaccord (sur des valeurs, des opinions, des positions…), à une rivalité lorsque des acteurs sont en compétition pour atteindre le même but ou posséder le même objet (personne, bien, statut, territoire…) ou à une inimitié affective (animosité, hostilité, haine…).

Le conflit traduit une situation où deux ou plusieurs visions différentes souhaitent expliquer la même chose. L’une des parties dit la vérité et l’autre aussi.

Le vécu du conflit par les agents de développement territorial

En tant qu’agents du développement territorial, les participants sont confrontés à divers publics - élus, acteurs économiques, collègues, grand public - avec lesquels ils doivent savoir adapter leur discours pour anticiper, comprendre et, éventuellement, résoudre les conflits.

Le rôle joué par l’agent au delà de l’aspect technique est fortement dépendant des relations entre humains. Face à un conflit, s’il n’y est pas impliqué, il pourra jouer le rôle de médiateur. À l’inverse, pouvant être pris dans le conflit, il devra être capable d’identifier la situation dans laquelle il se trouve, puis faire appel à un tiers qui remplira le rôle de médiateur.

“Notre rôle d’intervention c’est stopper l’escalade conflictuelle” - Fanny Le Moal, l’Ifrée

Quelques exemples évoqués par les participants lors de l’atelier :

- La mairie est souvent le premier lieu où se rendent les citoyens pour exprimer leurs mécontentements. Les agents communaux sont donc quotidiennement face à des situations de conflit. Il faut alors adopter une position de receveur, puis savoir identifier l’identité du conflit : s’il est latent ou spontané.

- En tant qu’agent chargé de la revitalisation et de la relation avec les commerçants, il s’agit parfois de régler des altercations fortes qui dépassent souvent l’aspect matériel, comme le racisme, entre un commerçant et des usagers, par exemple.

- Les projets à l’échelle du territoire impliquent souvent de multiples acteurs. Lorsque survient une situation de conflit à la mise en place d’un projet, sont concernées plus de deux parties. Ça prend du temps de réunir tout le monde et de se lancer dans une médiation des parties impliquées.

Par exemple : la conception d’un circuit de randonnée forestier, la préservation de la ressource en eau d’une zone humide, la construction d’un parc éolien, etc.

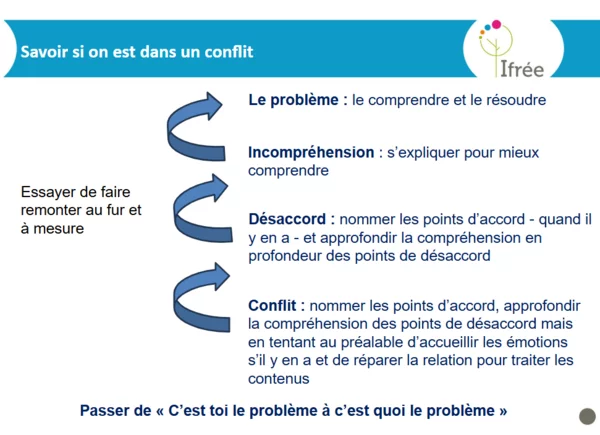

Passer de “c’est toi le problème” à “c’est quoi le problème”

Bonne nouvelle, s’il y a conflit, c’est qu’il existe encore de l’interaction entre les parties impliquées, la situation est active. Il y a donc une possibilité de traiter la situation, de la faire évoluer.

Pour prendre du recul, il s’agit de comprendre ce qu’on appelle “l’escalade du conflit” qui se traduit par une intensification progressive de la situation : on passe d’un problème latent à un conflit.

L’escalade de conflit peut se schématiser ainsi :

- Conflit latent

- Déclencheur

- Sentiments d’injustice, trahison

- Absence de réparation

- Désignation mutuelle = confusion entre le problème et la personne

Il est possible d’agir à chacune des étapes pour éviter d’arriver au point final :

Un.e médiateur.ice pour régler le conflit

Le médiateur est une personne qui …

- … n’est pas impliquée dans le conflit et qui saura garder ses propres convictions en dehors ;

- … connait le sujet du conflit, mais n’est pas expert de la thématique abordée. Il ne doit pas gêner la résolution du conflit en ayant un minimum de connaissance (vocabulaire, sigle, enjeux globaux, actualité). Sa position de non-expert lui permet d’éviter une prise de position, et le légitime à poser des questions “simples” pour éviter les non-dits entre les deux parties impliquées ;

- … est reconnue pour sa qualité d’écoute ;

- … ne trouve pas la solution, mais qui y aide les parties impliquées. Cela passe souvent par des compromis afin que les besoins respectifs soient les plus satisfaits.

Quelques outils

L’écoute active : une pratique qui consiste à se concentrer sur l’écoute et sur la compréhension fine des personnes, avec bienveillance et respect de leurs propos. Elle n’est pas naturelle et nécessite une grande concentration. Questionner, reformuler et synthétiser sont les principales techniques mises en œuvre pour pratiquer l’écoute active. Tout l’enjeu de l’écoute active consiste à ne pas interpréter les propos qu’on nous confie. - Publication Ifrée

Le document de suivi : un conflit ne se règle pas toujours en une fois, il est souvent question de plusieurs séances pour remontrer l’escalade de conflit (ci-dessus). L’utilisation d’un document qui formalise par écrit ce qu’il s’est dit d’une séance à l’autre permet de ne pas perdre l’avancée ; d’éviter que l’une des parties impliquées revienne sur sa parole ; que le discours ne soit pas modifié d’une séance à l’autre ; de ne pas revenir sur un sujet déjà traité.

Le temps : régler un conflit prend du temps. À titre d’exemple, l’Ifrée propose un accompagnement sur plusieurs mois.

L’argent : régler un conflit c’est du temps et donc de l’argent. Il est toutefois intéressant de mesurer ce qu’une situation conflictuelle coûte au fonctionnement d’une structure, d’un projet, d’une relation. Il est donc souvent plus économique sur le long terme de mettre des moyens pour régler le conflit présent que de le laisser durer.

L’IFREE, un acteur au cœur du dialogue territorial

L’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée) est un organisme partenarial créé en 1996, qui se place au service de la démocratie participative et de l'aide à la décision.

L’Ifrée a pour mission de développer une éducation à l’environnement qui favorise l’implication citoyenne dans un objectif de transition écologique et sociétal.

La structure partenariale réunissant organismes publics et associations s’efforce de consolider les pratiques et les compétences et de diffuser les connaissances et les réalisations dans le domaine de l’éducation à l’environnement et de la participation.

Son champ d’expertise s’exerce au niveau de la professionnalisation et l’accompagnement d’une diversité d’acteurs sur les méthodes de dialogue territorial et les approches pédagogiques.

Visitez leur site internet ici.

Formations à l’Ifrée

Concevoir et animer le dialogue territorial – 7,8,9 octobre et 12,13,14 novembre 2025 à Bordeaux

Consolider sa pratique de l’écoute active – 4 et 5 décembre 2025 à Angoulême

Diplôme universitaire « Médiation environnementale » - à partir de mars 2026, La Rochelle Université, Ecole du dialogue territorial et Ifrée

Ressources

André Torre, « Du bon usage des conflits ! L’expression des désaccords au cœur des dynamiques territoriales », Métropolitiques, 20 juin 2011.

The Shift Project, 2025. Anticiper les conflits d’usage des ressources au service de la transition sur les territoire.

BARRET Philippe, 2012. Guide pratique du dialogue territorial. Concertation et médiation pour l’environnement et le développement local

LE MEHAUTE Nicolas, 2022. Médiations environnementales

Ifrée, 2018 et 2024. Favoriser le dialogue territorial sur l’eau